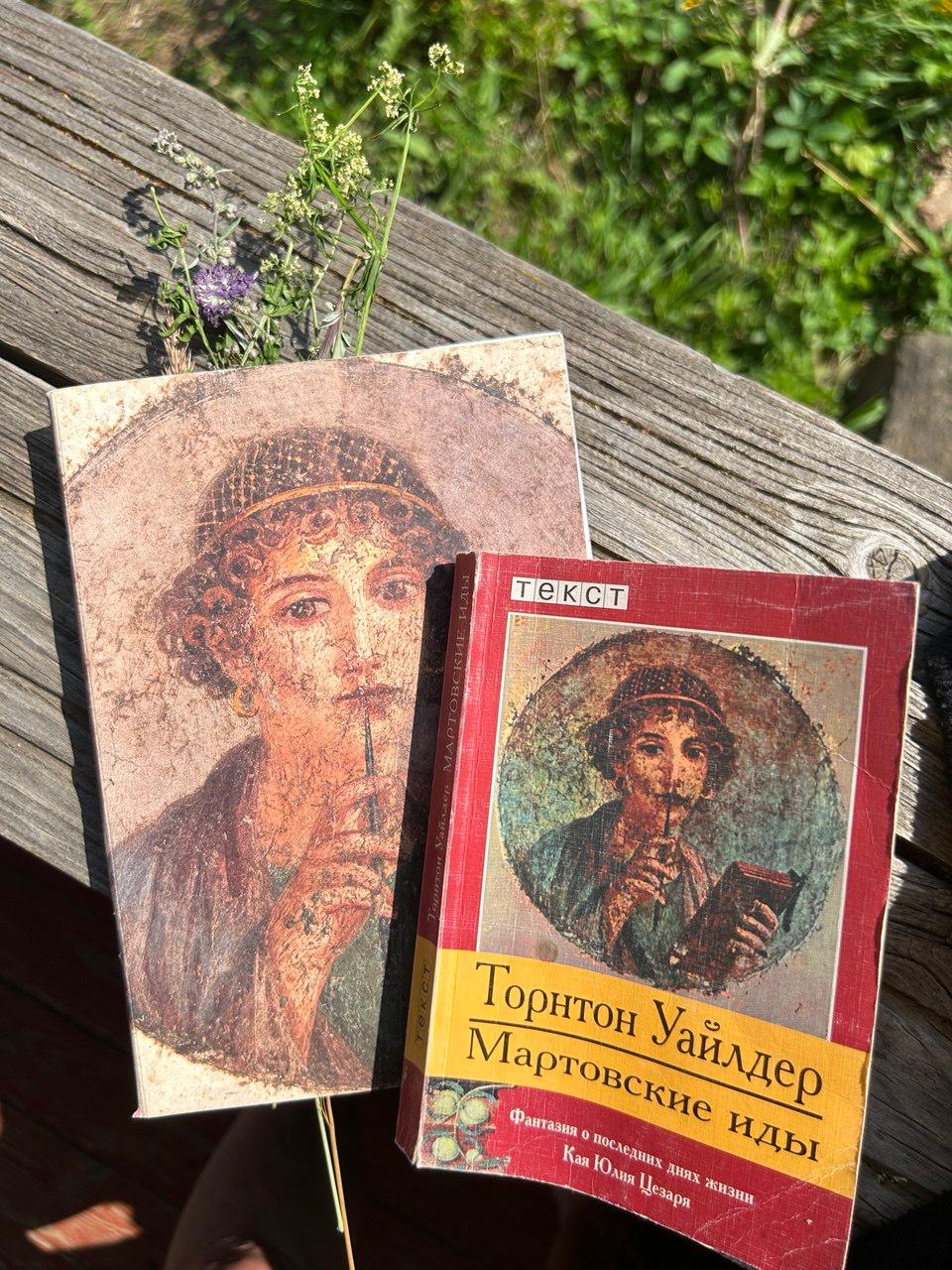

В этом году отпуск в деревне выдался рабочим. Пришлось много писать и редактировать, и удивительным образом все темы — будь то генезис портретного веризма или живописное наследие древней Кампании — уводили в республиканский Рим. Вероятно поэтому среди всех книг на полках (в поисках что бы почитать не по работе) глаз зацепился за «Мартовские Иды». Эта «фантазия о некоторых событиях и лицах последних дней Римской республики» пришлась как нельзя кстати и органично разбавила мое научное чтиво.

«Мартовские Иды» (англ. «The Ides of March») — один из исторических романов-бестселлеров XX века, написанный американским прозаиком и драматургом Торнтоном Уайлдером, вышел в свет в 1948 году. Как и во всяком историческом романе, в «Идах» содержатся многочисленные намеки на современные автору культурные и политические реалии. Так, богатые молодые люди Рима состоят в «клубе для плавания (гребли) и игры в шашки», атмосфера которого напоминает о досуге американской элиты 1930-х–40-х годов; против Цезаря распространяются анонимные послания, передающиеся по цепочке, подобные тем протестным письмам, что циркулировали в фашистской Италии во время режима Муссолини. Однако, несмотря на модернизацию и многочисленные изменения, внесенные в историю (в частности те, о которых сам автор предупреждает в прологе), ощущение историчности описываемых событий достигается порой удивительное.

Самое замечательное в этом романе — его структура и способ повествования. Его часто называют «эпистолярным романом», что не совсем верно. Текст составлен не только из писем, но из документов разного рода: личных записей, дневников, доносов, надписей, нацарапанных на стенах, отчетов осведомителей, указов и других официальных бумаг. Иными словами, этот роман состоит из того, что мы назвали бы «источниками», если бы эти источники (за исключением нескольких цитат из Катулла и отрывка из Светония с описанием убийства Цезаря) не были выдуманными. Эта блестящая стилизация, с которой искусно смешивается и в которой растворяется авторская фантазия, действительно убеждает в том, что перед нами нечто подлинное. Перечитывая роман, я не раз ловила себя на желании запомнить «цитату» из Цезаря или Цицерона, которая удачно иллюстрирует ту или иную тенденцию эпохи. Надо сказать, что сами древние с успехом использовали подобный метод в своих визуальных искусствах. Вспомним римский исторический рельеф — этот визуализированный нарратив, который, в силу документальной подробности деталей заставляет верить в реальность всей исторической панорамы. На деле же все события поданы, домыслены и пересобраны так, чтобы отразить определенный круг идей, стоящих за их чередой.

Самое замечательное в этом романе — его структура и способ повествования. Его часто называют «эпистолярным романом», что не совсем верно. Текст составлен не только из писем, но из документов разного рода: личных записей, дневников, доносов, надписей, нацарапанных на стенах, отчетов осведомителей, указов и других официальных бумаг. Иными словами, этот роман состоит из того, что мы назвали бы «источниками», если бы эти источники (за исключением нескольких цитат из Катулла и отрывка из Светония с описанием убийства Цезаря) не были выдуманными. Эта блестящая стилизация, с которой искусно смешивается и в которой растворяется авторская фантазия, действительно убеждает в том, что перед нами нечто подлинное. Перечитывая роман, я не раз ловила себя на желании запомнить «цитату» из Цезаря или Цицерона, которая удачно иллюстрирует ту или иную тенденцию эпохи. Надо сказать, что сами древние с успехом использовали подобный метод в своих визуальных искусствах. Вспомним римский исторический рельеф — этот визуализированный нарратив, который, в силу документальной подробности деталей заставляет верить в реальность всей исторической панорамы. На деле же все события поданы, домыслены и пересобраны так, чтобы отразить определенный круг идей, стоящих за их чередой.

Каждая из четырех «книг» романа — это тема или вопрос, которые волнуют автора: природа поэтического вдохновения, любовь, боги, судьба. Все они раскрываются в словах и реакциях действующих лиц, окружающих Цезаря — тех противоречивых фигур истории, которых Уайлдер собирает на страницах книги: Клеопатры, Катулла, Цицерона, Марка Юния Брута, Корнелия Непота и других. Больше всего Уайлдера как всегда волнует тема судьбы, предопределенности или случайности роковых событий. Эта тема затрагивает всех героев, но яснее всего звучит в размышлениях самого Цезаря. Среди его адресатов есть близкий друг, Луций Мамилий Туррин, изувеченный в битве и живущий в уединении в своей вилле на Капри. Не только Цезарь, но и некоторые другие герои романа пишут ему письма, на которые Луций никогда не отвечает. Для Цезаря эта загадочная фигура — эталон мудрости и добродетели, ему он доверяет свои самые сокровенные мысли. Фактически письма Луцию — это личный дневник диктатора, который играет ключевую роль в повествовании.

Многое в письмах Луцию и в других документах говорит о том, что Цезарь хорошо осведомлен о готовящихся на него покушениях. Однако, он не реагирует не только на дурные предзнаменования, но и на вполне достоверные данные «тайной полиции». Он следит за этими заговорами с любопытством, сознавая что рано или поздно погибнет от руки тираноубийцы, завистника или безумца. Первое для него предпочтительнее: «Мне так бы хотелось узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна... может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому... кто думает только о том, что я — враг Рима». Но есть и более глубокая причина, почему Цезарь не делает попыток избежать судьбы: «Человек который меня убьет, быть может прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, — ведь он избранное ими орудие... Но очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток, несущий палые листья».

Накануне мартовских ид Цезарь полон тревоги и печали, хотя скрывает их за весельем на обеде у Лепида. Об этом говорит последнее и наиболее щемящее в череде писем — письмо его жены Кальпурнии, адресованное сестре, где описываются последние вечер и ночь в жизни диктатора: тревожная прогулка по ночному Риму, прощание Цезаря с Городом...

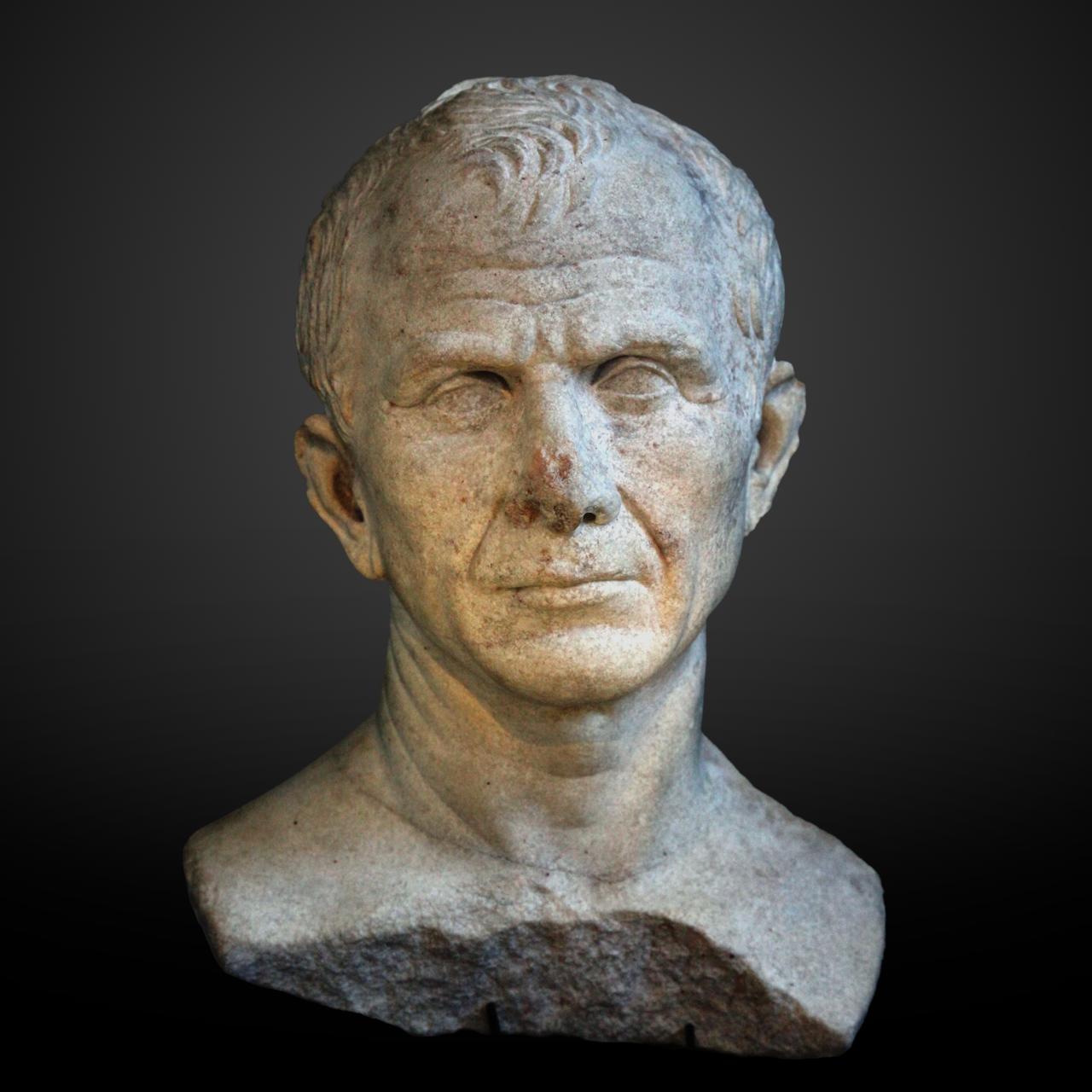

Роман удивительно полифоничен. Одни и те же персонажи предстают перед нами в разных ракурсах, описываются разными голосами и видятся разными глазами. Самый сложный и противоречивый из них, конечно, Цезарь. В последние месяцы жизни он выглядит и полным энергии, и уставшим, достигшим вершины и не знающим, куда двигаться дальше; атеистом, сомневающимся в своем неверии. Для большинства окружающих он — человек действия, бегущий от размышлений, но Уайлдер рисует сложный внутренний мир Цезаря, полный рефлексии.

Запомнилась одна емкая характеристика, данная ему устами того же Цицерона. Оратор пишет о том, что люди всю жизнь пребывают в одном возрасте, к которому их тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался шестнадцатилетним, а Брут уже в двенадцать был рассудочным пятидесятилетним мужем.

Многое в письмах Луцию и в других документах говорит о том, что Цезарь хорошо осведомлен о готовящихся на него покушениях. Однако, он не реагирует не только на дурные предзнаменования, но и на вполне достоверные данные «тайной полиции». Он следит за этими заговорами с любопытством, сознавая что рано или поздно погибнет от руки тираноубийцы, завистника или безумца. Первое для него предпочтительнее: «Мне так бы хотелось узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна... может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому... кто думает только о том, что я — враг Рима». Но есть и более глубокая причина, почему Цезарь не делает попыток избежать судьбы: «Человек который меня убьет, быть может прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, — ведь он избранное ими орудие... Но очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток, несущий палые листья».

Накануне мартовских ид Цезарь полон тревоги и печали, хотя скрывает их за весельем на обеде у Лепида. Об этом говорит последнее и наиболее щемящее в череде писем — письмо его жены Кальпурнии, адресованное сестре, где описываются последние вечер и ночь в жизни диктатора: тревожная прогулка по ночному Риму, прощание Цезаря с Городом...

Роман удивительно полифоничен. Одни и те же персонажи предстают перед нами в разных ракурсах, описываются разными голосами и видятся разными глазами. Самый сложный и противоречивый из них, конечно, Цезарь. В последние месяцы жизни он выглядит и полным энергии, и уставшим, достигшим вершины и не знающим, куда двигаться дальше; атеистом, сомневающимся в своем неверии. Для большинства окружающих он — человек действия, бегущий от размышлений, но Уайлдер рисует сложный внутренний мир Цезаря, полный рефлексии.

Запомнилась одна емкая характеристика, данная ему устами того же Цицерона. Оратор пишет о том, что люди всю жизнь пребывают в одном возрасте, к которому их тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался шестнадцатилетним, а Брут уже в двенадцать был рассудочным пятидесятилетним мужем.

«Цезарю же всегда сорок, этот двуликий Янус смотрит то в молодость, то в старость».

Из фактов и фантазии Уайлдер создал очень «римский», идеализированный и одновременно веристичный портрет диктатора – живого человека, хотевшего «прожить великую биографию».

Автор: Надежда Налимова